クサカゲロウは金色に輝くつぶらな目がかわいく、透き通るミドリの体がエレガントである。ツノトンボは棍棒のような触角を持ち、腐ったうんこのようなへんな匂いがする。ゲンゴロウはシャープな流線型の体にオールの脚を持つスマートな水生昆虫だ。そういう連中がなぜか夜の室内にやってくる。ふだんは敏捷で捕まえ難い虫たちが明かりの下で埃を撒き散らしながらバタバタあばれるのは子どもの目に異様に写った。昭和40年代のはじめ、わが家にはじめて蛍光灯がついたころの記憶である。

やつらはなぜ家屋に入って来るのか? 部屋の中に昆虫の目的とするものはなにもない。走光性という生まれ持った宿命のために蛍光灯に引かれて飛んできたに過ぎない。私にはその走光性が謎であった。走光性はカゲロウ、ガ、カブトムシ、ゲンゴロウ、コガネムシなど夜に飛ぶいろいろな虫に見られる。セミ、カナブンなど昼間に活動する虫もやってくるので、夜の虫に限らない普遍の行動なのかもしれない。

私は走光性という虫の宿命について納得できる説明をきいたことがない。虫によって引かれる波長が違うとか、天候や時間帯によって虫の種類が変わるとか、いろいろな研究は見てきた。しかし、なぜ昆虫が明かりに引かれるのかがわからなかった。われわれは走光性に何らかの意味を見出さなければならない。その奇妙さと普遍さは無視できないレベルであり、虫たちの代わりにその意味を考えてあげることがヒトの責任であろう。

ゲンゴロウやガムシなど水棲昆虫は強い走光性を持つ。その理由として、月明かりに反射する水面の光に向かう性質があるからという説明を聞いたことがある。むろんしっかりした昆虫学者のアイデアだ。この世界でもっとも有名な明かりは太陽であり次に有名なのは月である。その次は水面に映った太陽や月だ。先の昆虫学者は、走光性の秘密を水面の明るさに求めた。夜空を飛ぶものにとって、水面の明るさは水を知る大きな手がかりだ。たしかに水棲昆虫がそうやって水を見つけることは理にかなっている。月が出ていなくても、低空飛行をしていれば夜空が水面に映り明るいので水を発見できるだろう。ゲンゴロウやガムシがよく温室のガラスにぶつかるのもそのせいだというのだ。

私はその説では不十分だと思う。水生昆虫が明るい水面に向かう行動と電灯に寄る行動は異質に見えるからだ。海に落ちる危険性はともかくとして、ゲンゴロウが憑かれたように水面に突っ込んで行くだろうか。ゲンゴロウは前翅のなかに折り畳んでいる後翅で飛ぶ。電灯にぶつかるように飛んで水に入るのはものすごくぶかっこうではないか。後翅を広げたまま水に落ちて、あたふたする情けないゲンゴロウを想像したくない。あの虫にはスマートでいてほしいと思う。水面の探索に光を利用していることはあるだろう。しかし走光性との関連はないと結論しておきたい。どうしてもゲンゴロウが好きこのんで電灯にぶつかっているとは思えないからだ。

昆虫の習性について、すべてを功利的に考えてはいけない。走光性そのままの意味で何かを考えようとすると、きっと誤る。「飛んで火に入る夏の虫」といわれるように、たき火に蛾がつっこんで焼けることは珍しくない。人間が電灯を発明する以前の「地上の光」といえば山火事、野火ぐらいしかない。そういう所に飛び込み自殺することの適応的意味など考えても無駄である。

走光性が文字通り光に向かう性質であって、光に向かうことから発達した適応だというのなら、走光性をもつ昆虫は月や太陽に向かって飛ぶことになる。太陽のほうに飛ぶ虫なんてハチのむさし以外は知らない。光に向かう性質がありながら、なぜ、古来最も明らかな太陽と月という巨大な光源を無視して振舞うことができるのか。このことは明解な説明がある。

街灯に飛んでくる虫の動きを見ると、明かりに対して一直線に飛んでいるわけではない事がわかる。カブトムシやクワガタなど、大きくてスピードが遅い虫なら、ライトの近くの飛行状況を明瞭に観察することができる。彼らは糸の先に虫を結びつけてぐるぐる振り回す按配で光源の周囲を回転している。その回転の半径が少しずつ狭まり、ライトにぶつかることもある。また、焚き火に飛び込んでくるガは異様なコースをたどる。一直線に飛んでくることはなく、炎の直前で鋭くカーブして頭から地面に落ち、ひっくり返っている事が多い。

月や太陽の光は街灯と決定的な違いがある。それは平行光線であるということだ。太陽も月もほとんど無限の彼方にあり、その光は平行線である。月夜の散歩でお月様がついてくるのはその光が平行線であるからだ。直線運動をするかぎり、月や太陽との位置関係は不変である。

昆虫が光源に対する体の向きを一定に保つシステムを持っていると仮定すればどうだろう。飛ぶ前から「いま太陽は右45°上30°」というように認識し、前を向いてまっすぐ進めば、その角度は維持される。角度が変わったときは、まっすぐ進んでいないことがわかる。そのような、光線に対して角度を自動的に維持できる機能があることが、明かりに衝突し、たき火に飛び込んでしまう要因だという。

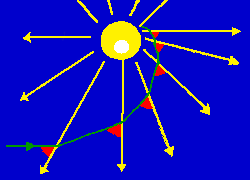

人類が夜闇を照らすために発明した光はきわめて近いところにある。電灯の光束は放射状になる。左図は電灯の近くに昆虫が左から飛んできたときの模式図だ。光束との角度(赤で示した)を一定にすると、昆虫は螺旋を描いて電灯に衝突することになる。

この解説は一般に受け入れられて私も信じている。しかしこれだけでは昆虫の走光性の説明はできていない。方向維持システムと光束の仮説は正しいが走光性の反射は強すぎるのだ。やはり私としては光に集まる虫の気持ちになってはじめて納得できるというものだ。昆虫は極めて感情的な生き物である。彼らが電灯の光をどう感じているのか。好きなのか嫌いなのか。

私はその両方かもしれないと考える。人工光が遠い場合は、光が好きで寄っている可能性がある。そのときは光源にまっすぐに向かえばよい。そして光源に近づきすぎた場合は、むしろ光源を恐れて逃げようとしているのだ。逃げたいならば角度180°をとってまっすぐ遠ざかればよい。それができないから光源を恐れ、恐れるがために螺旋軌道をとって光源にぶつかってしまうのだ。

昆虫は繊細な飛行システムをもっているはずである。彼らが飛行ルートを定める手がかりは光だけではあるまい。夜間に月がなくとも曇り夜空のうすぼんやりした偏光をたよりに飛行することができる。そもそもまっすぐに飛ぶ昆虫なんてめったに目にしない。良い花畑と巣を往復するミツバチぐらいのものだ。太陽や月のもとで自由に飛行ルートを決められるはずの昆虫たちが電灯の下では異常なまでに拘束されている。平行光線内で曲がることができるなら、放射光線内でも曲がってやりすごすだけのことではないかという疑問は起きる。

おそらく光に集まる虫たちは電灯の下でパニックに陥っているのだ。目つきからして正常ではない。先の図の螺旋は光に対して直線的に飛ぼうとする結果の軌跡である。それは昆虫自身が光を頼りにまっすぐ飛ぼうとしていることにほかならない。昆虫がまっすぐ飛ぶのはミツバチのように目的を持っているか、何かから一目散に逃げたいときだ。じつは電灯に寄る昆虫はそこから逃げたいのではないだろうか。

なぜ電灯から逃げようとしているのだろう。それは光源自体を恐れるからではない。光に寄りつつあるとき、彼らは不本意な螺旋を描いていることに気づいているのだ。曲がって飛べば、重力と姿勢の関係やら転回時の加速度やら筋肉からのフィードバックからまっすぐではないという感触を得るはずだ。気持ちはまっすぐなのに体が言うことを聞かない。未知の圧力によって姿勢がゆがめられているような感じだろう。ひずんだ空間に陥った虫は飛行姿勢から軌道に違和感を感じ、その奇妙な状況から逃れようと直線的に、つまり光源との角度が一定になるように飛んでしまう。そして飛べば飛ぶほど光源に近づき、近づけば近づくほど軌道のゆがみが大きくなる。文字通りの負のスパイラルに落ち込んでしまうのだ。

不本意なスパイラルに落ち込む原因の一つが放射光に対する螺旋飛行だ。それに加えて虫にもう一つ大きな圧力がかかっていると思う。虫が街灯の上空から明かりに向かって急速に下降する様子は頻繁に観察できる。それはあたかも高飛びの選手が光源を背面跳びで越えようとしているかのようだ。たき火にやってきた蛾は火を背にして地面に逆立ちする格好でもがく。それはまるで地面にもぐろうとしているかのようだ。そうしたとき昆虫は光源に対して背を向けている。虫は逃げるとき反射的に上に飛ぶのだろう。そして明るい方向が自動的に上だと認識してしまうのか。もしそうであれば、彼の意図は、光源に向かって螺旋状に寄っていくのみならず、背を向け上昇するつもりで光源にぶつかることになってしまう。私はこれこそが昆虫が持つ走光性の謎を解く最後の鍵だと直感する。

昆虫が光に背を向けることに引っかかりを感じたのは30年以上も前のことだ。写真家の栗林氏は高速で点滅するストロボを使い昆虫の飛翔をスタジオ撮影した。飛んでいるトノサマバッタの1秒間に数カットという連続写真を見ると、途中からストロボの方に背を向けていることがわかった。栗林氏は真横からの飛翔写真を撮るべく工夫をこらしたが、ストロボをたくかぎり真横の連続写真は撮れなかったという。バッタは瞬きの時間で羽ばたき具合を調整して光のほうに背を傾けるのだ。

バッタがストロボに背を向けるのは純粋な反射である。バッタは光を浴びると翅を動かす筋肉が自動的にバランスを崩し、光に背を向けるような格好になるのだろう。その反射も放射光の中で起きる螺旋飛行の一部かもしれない。しかし私は螺旋飛行と背面飛行は別物だという直感がある。光源に螺旋を描いて近づくのは進行方向の問題だが、ストロボに対する背面飛行は姿勢の問題だからだ。

その直感が正しいとして、はて、どうして昆虫の体にそのような強烈な反射が刻み込まれているのだろう。背面飛行の起源を知りたいところだ。昆虫が水準器の指針として光を絶対的に信用するに至った進化史があるはずだ。

ちなみに魚も明かりに背を向ける。熱帯魚を育てたことのある人なら、もれなく気づいていることだと思う。水槽の上部蛍光灯を消して、正面から光をあてると魚が一様に傾く。真横にまではならないから重力とのバランスをとっているようだ。水中を飛行するように泳ぐウミガメにも走光性があるらしい。ふ化したウミガメの子に懐中電灯の光を当てると、本来は向かうはずの海から逸らすことができたという。

目という器官は5億年以上の歴史があるという。あの三葉虫にも目があるのだそうだ。水の中では重力の影響は小さいから、水生生物の間では明るさにたよって水面の方向、つまり上下を知る仕組みは発達するだろう。昆虫の祖先たちも海にいるときは世界の上下を光で判定していたはずだ。昆虫は海の中で発した上下判定システムをいまでも使い続けているのだろうか。危険を察知したら明るい方、つまり上に飛んで逃げるべしという刻印が昆虫の体内にあるかもしれない。地球で最初の飛行動物として誕生したのが昆虫なのだから、3億年前の翅の一番の用途がそれだというのはじゅうぶんにありえる。

起源ははっきりしないけれども、走光性はその文字面に反して光に向かう性向ではなく光から逃げる結果と見る方がよさそうだ。走光性は光源に対して上下の姿勢を保ち方向を維持するシステムが思わぬ欠陥をさらけ出したものである。その欠陥は文明以前には完全に潜伏していたのだが、人間が明かりを点すことで露呈してしまった。いまや人類の照明は少なからぬ昆虫にとって致命的なトラップになっているはずだと同情している。

ナゾロジーというサイトで、「虫が光に引き寄せられる理由がついに判明!」という見出しで、英国のインペリアル・カレッジ・ロンドン(ICL)の研究紹介があった。それによると走光性の原因は「背光反射」だという。このコラムを書いて20年、ようやく背面飛行に光が当てられてうれしい。(2023年5月1日)